Polonia, epicentro del Holocausto, se recorre como un mapa sagrado. El turista peregrina de sinagoga en sinagoga, del gueto de Varsovia al de Cracovia, de Auschwitz a Treblinka, de un plató de La lista de Schindler a una localización de El pianista. El pasado es piedra e industria, el turista estatua de sal.

De vez en cuando, apetece entrar en los museos de arte para salir del monotema del museo al aire libre. Otras formas de entender la historia y la memoria. Y también otros holos (todo) + kaustos (quemado), otros pueblos masacrados, de ayer y de hoy.

En Cracovia, descubro la obra de la artista local Dorota Mytch. La memoria y el duelo son el leitmotiv de sus proyectos. Pero lo que sus imágenes metamórficas muestran es que la percepción del pasado es cambiante como una duna de arena movida por el viento. Medallones, los retratos de sus bisabuelos (ejecutados por los soviéticos en el bosque de Katin, donde la URSS asesinó a miles de polacos) se deshacen por efecto la vibración sonora. Ni siquiera los objetos concebidos para fijar el recuerdo (medallones de joyería) pueden congelar la imagen, salvarla de la polución del tiempo, parece decirnos.

Sin embargo, las imágenes no desaparecen, solo se transforman. Alineaciones transitorias de materia y energía. Así ocurre en todas sus series, para las que Mytch usa tierra u hojas de té que otorgan un aspecto puntillista a los dibujos y crean secuencias móviles en video.

Sus procedimientos me hacen pensar en la metáfora freudiana de la pizarra mágica: la percepción inmediata se transforma todo el tiempo, pero cada cosa deja huella en estratos más profundos. Así funciona la psique. Freud pensaba en el inconsciente personal, pero también el colectivo actúa igual.

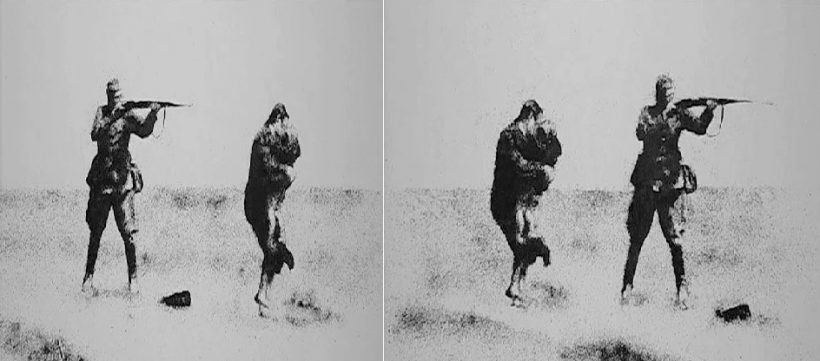

Mutatis Mutandis reproduce en vídeo una fotografía de archivo en la que un soldado nazi apunta con su fusil a una mujer de espaldas que resguarda a un niño en su pecho. Seguramente eran víctimas judías, aunque también podían ser civiles polacos. Forma parte de la documentación sobre las ejecuciones masivas llevadas a cabo por los Einsatzgruppen. Pero la información relativa al dato histórico es lo de menos. En el vídeo, vemos como la foto original, reproducida con hojas de té secas sobre papel blanco, se deshace por una ráfaga de viento. Las hojas se dispersan y reorganizan en una imagen alternativa, en la que el soldado apunta en dirección contraria a la madre y al niño, conviertiéndose en un guardián, en una figura protectora, como si la amenaza viniera de fuera. Las dos versiones opuestas se alternan en un bucle infinito, reconstruyéndose secuencia a secuencia en ambas direcciones.

Una misma imagen puede ser usada como prueba de ofensa o de defensa, como acto de terrorismo o de heroísmo, en interpretaciones opuestas de la historia. El título Mutatis mutandis funciona irónicamente: un término que se usa para garantizar el entendimiento mutuo de las diferencias se aplica aquí a interpretaciones irreconciliables que subvierten la validez de la fotografía como documento histórico.

La memoria es precaria como la tela raída de un campamento gitano. En 1943, unos treinta mil rumanís fueron deportados a Auschwitz, donde se les habilitó una zona de barracas. Se calcula que unos 400.000 gitanos europeos fueron asesinados por los nazis. Después de la Segunda Guerra Mundial, los gitanos siguieron siendo el grupo étnico más discriminado de Europa.

A Krzysztof Gil, romaní nacido en Nowy Targ, a unos ochenta kilómetros de Cracovia y a unos 100 de Auschwitz-Birkenau, su abuela le contaba cuentos para dormir. Cuentos de miedo que no ha olvidado porque estaban basados en hechos reales. La voz de la abuela se entrevera con los sonidos del bosque cuando entramos en una cabaña cuyo interior está pintada con una escena de caza. La pintura cilíndrica y envolvente se inspira en los panoramas decimonónicos con escenas de batallas representadas al modo épico. Y también retoma el género de las pinturas de caza del periodo barroco. Porque lo representado en la tenebrosa cabaña de Krzysztof Gil es también una escena de caza, pero de caza humana.

El tema fue tomado de una crónica de caza alemana del siglo XVII, que rezaba así: “un ciervo, cinco, corzos, tres jabalís, dos gitanos machos, una gitana hembra y una cría de gitano fueron abatidos”. En aquella época, y hasta el siglo XIX, en los bosques centroeuropeos, las cacerías de romaníes eran formas de entretenimiento de protección oficial.

La pintura muestra una pira encendida, y a su alrededor perros de caza y caballeros con gorgueras que nos recuerdan antiguas pinturas flamencas. Pero en la de Krzysztof el claroscuro es de base monocroma, como una grisalla sobre la que los cuerpos parecen emergen de un abismo negro.

No entendemos la voz en off porque habla en romaní. Lo que la abuela cuenta es cómo fue asesinado su marido una noche que regresaba de tocar el violín en una boda: tres borrachos se lo cargaron por pura diversión. En la taverna, se vanagloriaban como antaño de la cacería nocturna. El título de la instalación es Tajsa. Ayer y mañana, porque los crímenes y la xenofobia persisten, mientras las supuestas leyes de integración permanecen en el terreno de la retórica. Es significativo que en romaní, tengan un solo nombre (tajsa) para referirse al pasado y la futuro.

El museo de arte contemporáneo de Varsovia es un bloque blanco, sin un solo cartel ni rótulo que nos de una idea de lo que se cuece en el interior. Como parte de la colección del museo, una gran esfera de asfalto dialoga con el minimalismo silencioso de la arquitectura: es obra de la artista ucraniana Zhanna Kadyrova, quien practica una suerte de conservación material de los vestigios urbanos y bélicos. Metal y asfalto. Al reducirlos a una geometría esencial de conos y esferas, condensan en su pura materialidad la memoria sin palabras del trauma.

En el museo hay bastantes obras referidas a la invasión rusa de Ucrania. Pero de otra invasión, la que empezó hace más de un siglo y que ahora ha puesto el turbo, nadie habla. Tema tabú.

Salimos a la calle y, al pasar frente al Palacio Presidencial, nos topamos con una estatua viviente inquietante: un hombre arrodillado, el rostro cubierto por un pañuelo ceñido, las manos atadas a la espalda. Entre sus dedos aprisionados sostiene una pancarta en la que puede leerse, en polaco: “El holocausto es ahora”. Sorprende que la policía, lejos de interrumpirlo, observe con aparente respeto la acción de este performer, Igor Dobrowolski —también escultor, como descubrimos después en su página web—. No es la primera vez: ha repetido gestos semejantes en la entrada de Auschwitz, frente a las embajadas de Israel, Alemania y Estados Unidos. Un acto de valentía, nacido tras la declaración del gobierno polaco de brindar protección a los líderes israelíes invitados al aniversario del fin del Holocausto, aun cuando pesaran sobre ellos acusaciones de la justicia internacional.

Anna Adell